炉内结渣特性及防治

产生结渣的先决条件是呈熔融状态颗粒与壁面的碰撞。煤粉炉内的颗粒随气流运动,由流场决定气流向壁面的冲刷程度及灰粒与壁面碰撞的概率。此外较大尺寸的颗粒容易从转向气流中分离出来,与壁面碰撞,因此急剧的气流转向与粗的煤粉细度是容易导致结渣的。低的灰粒熔融温度和高的壁面温度使灰粒与壁面碰撞之际易呈熔融状态;粗的灰粒也因分离速度大,碰撞壁面前经历的分离时间短,冷却不易而呈熔融状态;不清洁的水冷壁,吸热能力弱,区域温度高,对灰粒的冷却能力弱,使灰粒在碰撞之际易呈熔融状态。灰的熔融特性温度是与所处环境气氛相关的,若为氧化性气氛则高,还原性气氛则低,因此炉内的过量空气系数也影响到炉内的结渣。

(一)煤灰的结渣特性

煤灰并不是一个单一的物质,其熔融特性随着它的组分而异。煤灰从固态转变为液态是一个连续的过程,熔融温度不是一个单值,只能以它处于不同熔融状态下的几个温度值来表明。一种被广泛接受的方法是以煤灰试样在受热升温过程中,变形到几个特定形态时的相应温度来表达,如变形温度、软化温度和熔化温度(流动温度)。煤灰的试样是用煤灰工业分析方法得到的灰,按规定的制备方法制作成的灰锥。因此,由此得出的结果是集无数灰粒于一体的煤灰熔融倾向的总体特性。这种试验和表达方法是在早期为研究层燃炉的结渣问题而建立的,但对于燃烧过程是处于各个煤粉或灰粒分离状态的煤粉炉则并不充分。在煤粉炉中,颗粒间的相互分离使煤灰的熔融特性或结渣倾向只取决于各单个煤粉颗粒的行为。煤粉在磨制过程中会产生一定的离析,各个煤粉颗粒的含灰量及其组分并不相同,使得各颗粒灰分间的反应只限于颗粒之内,其熔融特性也随颗粒而异,难以用一个总体特性来表达,必须辅之以一些其他的补充指标。又鉴于煤及其灰分的复杂性,以及与燃烧间的复杂关系,迄今人们对于结渣行为与煤灰特性之间的关系还所知甚少,因此这些补充指标还带有一定的探索性,迄今尚未统一。现择其使用较广的介绍如下。

1.煤灰的熔融特性温度

目前在各个不同的国家和地区都是采用目测灰锥样在升温过程中的形态改变到一定程度时的温度来表征的,但在测量方法和表征的具体规定中又各有不同,充分说明了煤灰熔融特性本身的复杂性。

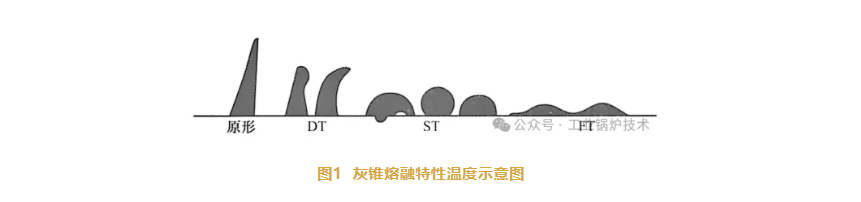

我国的煤灰的熔点温度按GB/T219-2008《煤灰熔融性的测定方法》进行测定。标准所规定的测定方法要点是:将煤灰样制成一定尺寸的正三角锥,在一定的气体介质中以一定升温速度加热,观察灰锥在受热过程中的形态变化;测定它的三个熔融特性温度一变形温度(DT)、软化温度(ST)和流动温度(FT),并定义变形温度为灰锥顶部开始变圆或弯曲时的温度(见图1中DT)。软化温度按灰锥变形到图中ST所示三种形态之一时的温度决定。软化温度是锥体弯曲到端部接触底板,灰锥变形到呈球形,或高度等于底长的半球形时的温度。流动温度是指灰锥熔化呈液体状;或展开成厚度在1.5mm以下的薄层,或锥体逐渐缩小最后接近消失时的温度(图中的FT)。测定方法中所说的灰锥是指用煤灰工业分析方法中烧灼成灰的方法所得到的灰;所说的灰锥是由在上述灰样中掺加10%的可溶性淀粉,经在模型中挤压成的高20mm、底边长7mm的正三角锥;一定的气体介质是指弱还原性气氛。

2.煤灰结渣性的常规判别准则

煤灰的组分随煤种或产地有相当的差别,尤其是在排除SiO₂及Al₂O₃后进行对比时。对于极大部分煤种来说,SiO₂及Al₂O₃都是煤灰分的最主要成份,且相对变化不大。显然大部分SiO₂和Al₂O₃是在煤的成煤过程中,以及其后的采掘、输送过程中混入或夹杂进去的砂、石类的外来物料。从处于分离状态的纯SiO₂及Al₂O₃而言,都具有很高的熔点温度,在炉内的温度下不致呈熔融状。对煤灰熔融特性的影响表现为与其他组成物间的反应,一些单项指标基本上是据此提出的。

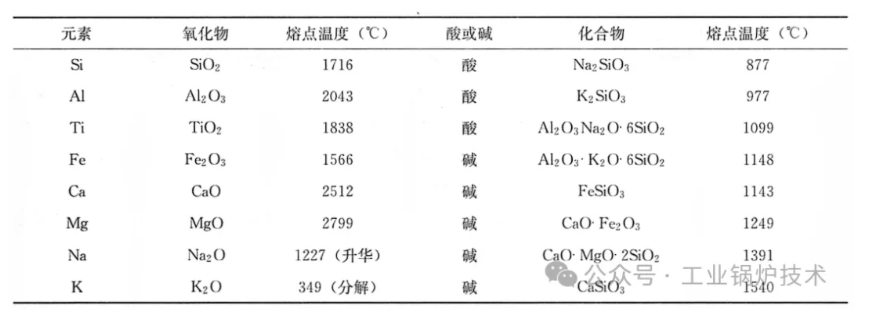

从煤灰的组成可以看出,其中的SiO₂、Al₂O₃、TiO₂等是酸性氧化物,从表10-1可以看出它们各自都具有高的熔点温度。组分中的Fe₂O₃、CaO、MgO、Na₂O、K₂O是碱性氧化物,除钾、钠氧化物会在不高的温度下升华外,其他氧化物也都具有高的熔点温度。如果酸碱两种物质间并不产生反应,那么煤灰的熔点温度可以按其组分与各自的熔点温度通过加权平均的方法计算得出。但实际上它们将在达到不同温度时产生反应,并生成熔点温度相对更低的复合盐。表1中列出了这些灰组分及其所生成的复合盐的熔点温度。

表1 煤灰中各种组分及其复合盐特性

这些组成物间的反应、复合盐的生成,使煤灰的熔点温度下降,熔融特性变得复杂,并与各组成物组分间的比量相关。国内有的科研单位用弱还原性气氛下的软化温度ST作为煤种结渣性判别指标,即ST>1390℃为轻微结渣煤;ST=1260~1390℃为中等结渣煤;ST<1260℃为严重结渣煤。用煤灰成分比例也可以进行煤种结渣性的辅助判别。

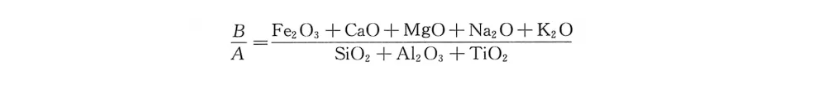

(1)碱酸比(B/A)。

B/A<0.5为低结渣倾向;B/A=0.5~1.0为中等结渣倾向;B/A>1.0~1.75为严重结渣倾向。

(2)硅铝比(SiO₂/Al₂O₃)。SiO₂/Al₂O₃<1.87为轻微结渣煤;SiO₂/Al₂O₃=2.65~1.87为中等结渣煤;SiO₂/Al₂O₃>2.65为严重结渣煤。

(3)铁钙比(Fe₂O₃/CaO)。Fe₂O₃/CaO<0.3为不结渣煤;Fe₂O₃/CaO=0.3~3.0为中等或严重结渣煤;Fe₂O₃/CaO>3.0为结渣煤。

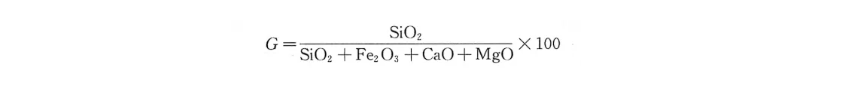

(4)硅比(G)。

其中当量Fe₂O₃=Fe₂O₃+1.11FeO+1.43Fe(当量值)。

G>72时,不易发生结渣;G<65时,可能发生严重结渣。

(5)碱金属总量(Na₂O+K₂O)。如同前述,钠和钾同属煤灰分中的碱金属。钠和钾在不高的温度下会升华,也会与灰中的其他组分反应生成低熔点温度的化合物。因此,碱金属在煤灰中的含量会影响煤灰的熔融温度。熔融温度随碱金属总量的增大而降低,结渣倾向增大。因碱金属升华后,凝结下来的细粒黏附性强,积灰倾向也随之剧增。因而这是一个与结渣及积灰倾向都相关的指标值。

实际情况表明在不同的场合引用这类单项指标,对结渣进行预测的准确程度并不相同,换言之,没有一个或一组单项指标能对所有场合都做出准确的预测;反之也都有一定的正确机率。最终的原因可能是迄今人们还对煤灰的特性缺乏认识,对结渣与煤灰特性间的关系还尚欠研究。煤灰分在煤中的存在,在燃烧过程中的变化历程,形成灰的物理特性等迄今的了解还是粗略的,不少结论是推理性的。颗粒在炉内的运动还未能做出确切的描述,或者说即使有也是在大量简化假定后的结果,温度的情况更是如此。由于炉内的结渣是不均匀的,更缺乏规律性,对于炉内结渣程度只能用低、中、高、严重做抽象描述,更难定量分析。

(二) 受热面的结渣特性

受热面的结渣可以产生于水冷壁上,也可以产生于靠近炉膛出口区域的屏式过热器。水冷壁受热面的结渣使水冷壁的吸热能力降低,蒸发量减小,炉膛出口烟温增大,并导致过热汽温、再热汽温超过额定值。炉膛出口受热面的结渣也在降低这些受热面吸热量的同时,阻碍烟气的流动,导致烟道通流阻力与各并列管屏间的偏流程度增大和受热面热偏差增大。

1.受热面结渣的基本成因

前面已经指出,受热面的结渣发生于呈熔融状态的灰粒与壁面的碰撞,从而被黏附在壁面上。因此产生结渣的条件首先是二者间的碰撞,其后灰粒呈熔融状态具有黏附在壁面上的能力。构成煤粉或飞灰的各颗粒具有不同的灰的组分和熔融温度。炉内具有一定的温度分布,一般在煤粉炉火焰中心区域的烟温很高,有相当一部分灰粒呈熔融或半熔融状态;在靠近炉壁区域则烟温较低。炉内的煤粉或灰颗粒会随气流而运动,或从气流中分离出来。在分离的过程中,颗粒的温度会随它从高温区域到达壁面的运动速度、环境温度条件而改变。如果存在足够的冷却条件,那些原属熔融状态的颗粒将重新固化,失去黏附能力,失去产生结渣的条件;反之,产生结渣的程度变大,这就是受热面产生结渣的基本成因。它是与煤灰特性、炉内的速度场、温度场、煤粉或灰粒的粒度等密切相关的,以及前面提到煤粉炉内的结渣总不可避免,问题只是程度或是否迅速剧增。

2.影响受热面结渣的基本因素

从上述的结渣基本成因可以看出,影响结渣的基本因素有三个:①炉内的空气动力场、煤粉或灰的粒度和密度,这影响到烟气和灰粒在炉内的流动。②灰粒从烟气中分离出来与壁面的碰撞,既与煤粉细度又与煤灰的选择性沉积有关。③由煤的燃烧特性、锅炉负荷及炉内空气动力场所构成的炉内温度场以及煤灰的熔融特性,这影响到与壁面撞碰的灰粒是否呈熔融状态具有黏结的能力,这也是与受热面的热负荷、受热面的清洁程度相关联的。

3.结渣层的形态和煤灰特性

人们对结渣机理的大体认识是:首先在受热面或其他壁面上形成一层初始的沉积层,其结果是壁面温度升高,熔融灰粒在接近壁面过程中的冷却条件变差。当其黏附到壁面上之后,因温度降低成为固体,或相对坚实的呈塑性状态的沉积物。随着这层沉积物的增厚,热阻增大,结渣层表面温度进一步升高,结渣层的塑性逐渐增大,呈现处于流动状态的渣层。这一处于不同状态的渣层厚度,从理论上说是可以从受热面的热流、灰渣层的导热系数以及灰渣的熔融特性温度作出预计的。即处于DT温度以下的灰渣是固态的;DT与FT之间呈不同的塑性;FT以上是可流动的。温度高于T25的灰渣,因不同灰粒的熔融特性而不同,并不一定同相,从而使诸如导热系数之类的基本数据变得复杂化。因此对整体熔融特性而言结渣层形态与煤灰熔融特性关系中,应考虑选择性沉降问题(流动或碰撞条件取决于灰粒的粒度和密度)。

大体而言,DT低的煤种容易产生结渣;DT与FT相差大的煤种,容易产生厚的塑性熔融渣层;FT低煤种容易产生淌渣;FT与T25相差大的煤种容易产生厚的淌渣层。DT与T25相差小的煤种,即使产生结渣,也只能在壁面上形成一层很薄的渣层,除可能对受热面产生腐蚀外,不至于引起实质性的或大的结渣问题,这就是常说的长渣煤种和短渣煤种。DT与FT或T25相差小的称短渣煤种,相差大的称长渣煤种。

呈塑性状态的熔融渣是最难对付的,既不易破碎,相互间又能黏结成团,更不易排出炉外。当其熔合成大块时,因重力从上部落下,导致砸坏冷灰斗、水冷壁。相同温度下的灰粒可以是固态的、不同塑性的、流动态的。当各比重级灰的熔融温度差异很大时,灰渣层就可能成为由“饴糖”和“芝麻”按不同比例构成“芝麻糖”(灰渣层)。如果起塑性和流动作用的“饴糖”比例很小,积渣层的性质将接近易碎裂的固体;反之如果很大,那么也相对容易呈流动态,固体部分也易随可流动部分运动。塑性状态的熔融渣既能粘捕固体颗粒,自身又缺少或没有流动性,形成类似于坚韧的灰渣层。

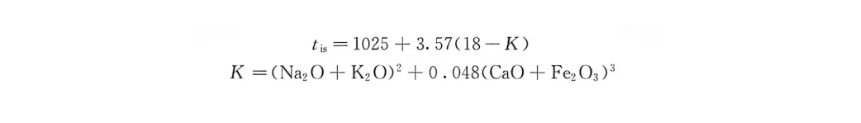

一种可供借鉴或参考用的灰渣特性与结渣层的关系是苏联的研究结果。他们认为结渣从前述的初始层向塑性第二层的发展和构成是与沉积层的灰渣组分(不是指煤灰的组分)相关的。对将开始形成这第二层的表面温度称之为“开始结渣温度”tis。根据有人对苏联煤种结渣情况的调查研究结果公式进行分析,t;可根据灰渣中钾、钠、钙、铁的质量分数计算得出。

公式表明:tis随灰渣中钾、钠、钙、铁含量的增大而下降,亦即结渣的倾向增大。运行资料表明实际结果与这一说法基本相符。

(三)结渣的防治

预防结渣主要从不使炉温过高、火焰不冲墙和防止灰熔点降低着手。

(1)防止受热面壁面温度过高。保持四角风粉量的均衡,使四角射流的动量尽量均衡,尽量减少射流的偏斜程度。火焰中心尽量接近炉膛中心,切圆直径要合适,以防止因气流冲刷炉壁而产生结渣现象。

(2)防止炉内生成过多的还原性气体。首先要保持合适的炉内空气动力工况,四角的风粉比要均衡,否则有的一次风口由于煤粉浓度过高而缺风,出现还原性气氛。在这种气氛中,还原性气体使灰中Fe₂O₃还原成FeO,灰熔点降低。而FeO与SiO₂等形成共晶体,其熔点远比Fe₂O₃低得多,有时会使灰熔点降低150~200℃,将引起严重结渣。

(3)做好燃料管理,保持合适的煤粉细度。尽可能固定燃料品种,清除石块,可减少结渣的可能性。保持合适的煤粉细度,不使煤粉过粗,以免火焰中心位置过高而导致炉膛出口受热面结渣,或者防止因煤粉落入冷灰斗而形成结渣等。

(4)做好运行监视。要求运行人员精力集中,密切注意炉内燃烧工况,特别炉内结渣严重时,更应到现场监察结渣状况。利用吹灰程控装置进行定期吹灰,以防止结渣状况加剧。

(5)采用不同煤种掺烧。采用不同灰渣特性的煤掺烧的办法对防止或减轻结渣有一定好处。对结渣性较强的煤种,在锅炉产生严重结渣时,掺烧高熔点结晶渣型的煤,结渣会得到有效控制。不过,在采用不同煤种掺烧时,应知晓掺配前后灰渣的特性及选择合适的掺配煤种或添加剂。

水冷壁高温腐蚀

受热面金属表面的高温腐蚀是燃料中的硫在燃烧过程中生成腐蚀性灰污层或渣层以及腐蚀性气氛,使高温受热面金属管子表面受到侵蚀的现象。其内部原因主要是燃料中的硫,外部原因是水冷壁管处于高温烟气的环境中,金属壁面温度又很高。当火焰贴近炉墙时,金属壁面邻近的区域中形成还原性气氛,使灰的熔点温度降低,加剧金属管子表面的积灰或结渣过程,使管子表面产生高温腐蚀。腐蚀严重的现象通常出现在燃烧器区域或过热器区域。

高温腐蚀的过程十分复杂,目前对高温腐蚀的认识还不十分成熟。主要的看法是:水冷壁高温腐蚀大致有三类,第一类是硫酸盐型高温腐蚀,第二类是硫化物型高温腐蚀,第三类是炉内的SO₃、H₂S、HCl气体对水冷壁产生高温腐蚀。

1.水冷壁的高温腐蚀机理

(1)硫酸盐型腐蚀。硫酸盐型腐蚀主要有两种途径,一种是灰渣层中的碱金属硫酸盐与SO₃共同作用产生腐蚀;另一种是碱金属焦硫酸熔盐腐蚀。

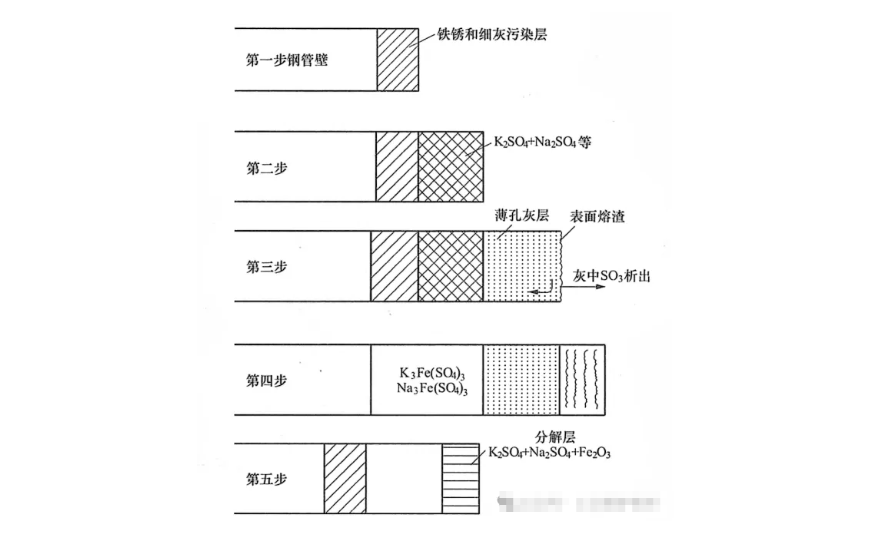

硫酸盐与SO₃一起对水冷壁管子的腐蚀过程可用图2来描述。

图2 硫酸盐与SO₃对水冷壁的腐蚀过程

1)在水冷壁管壁金属表面生成薄氧化层(Fe₂O₃)和极细灰粒沾污层。

2)冷凝在管壁上的碱性金属氧化物与周围烟气中的SO₃发生化学反应生成硫酸盐,化学反应如下:

Na2O+SO3→Na2SO₄

K₂O+SO₃→K₂SO₄

3)水冷壁管壁金属表面的硫酸盐层增厚,热阻增大,表面温度升高,灰渣熔化,促使黏结烟气中的飞灰形成疏松的灰渣层。硫酸盐熔化时释放出SO₃,并向内外扩散。

4)硫酸盐释放出的SO₃和烟气中的SO₃会穿过疏松的灰渣层向内扩散,进行反应,即

3Na2SO₄+Fe₂O₃+3SO₃→2Na₃Fe(SO₄)₃

3K₂SO₄+Fe₂O₃+3SO₃→2K₃Fe(SO₄)₃

上述反应使管壁上的Fe₂O₃保护层被破坏。而Na₃Fe(SO₄)₃和K₃Fe(SO₄)₃则熔化,并与铁发生反应产生腐蚀,即

10Fe+2Na₃Fe(SO₄)₃→3Fe₃O₄+3FeS+3Na2SO₄

10Fe+2K₃Fe(SO₄)₃→3Fe₃O₄+3FeS+3K₂SO₄

反应生成的Na₂SO₄和K₂SO₄通过循环的化学反应使铁的腐蚀不断进行。

5)运行中管壁外层灰渣层因为清灰或灰渣层过厚而脱落,使Na₃Fe(SO₄)3等暴露在高温火焰辐射中,发生分解反应,即

2Na₃Fe(SO₄)3→3Na₂SO₄+Fe₂O₃+3SO₃

2K₃Fe(SO₄)3→3K₂SO₄+Fe₂O₃+3SO₃

这样出现新的碱金属硫酸盐层,在SO₃作用下使管壁不断受到腐蚀。

碱金属焦硫酸盐的熔点很低,在一般的壁温下就呈现熔化状态。如果在灰渣附着层中存在焦硫酸盐时会形成反应速度更快的熔盐型腐蚀。焦硫酸盐与氧化铁保护膜的反应方程式如下:

3Na₂S₂O₇+Fe₂O₃→2Na₃Fe(SO₄)₃

3K₂S₂O₇+Fe₂O₃→2K₃Fe(SO₄)₃

下面的反应与前面讲的类似。

熔融硫酸盐积灰层对金属壁面的腐蚀速度比气态硫酸盐要快得多。当温度为600℃左右时,熔融硫酸盐的腐蚀速度约为气态时的4倍。炉内水冷壁温度通常在600℃以下,所以熔融硫酸盐的腐蚀速度随着管壁温度增高而加快。高参数锅炉的水冷壁管壁温度高,高温腐蚀快,因而容易发生爆管事故。

(2)硫化物型腐蚀。

在水冷壁管子附近,呈现还原性气氛并且有硫化氢(H₂S)存在时,就会产生硫化物腐蚀,它的反应过程如下。

1)黄铁矿硫粉末随着高温烟气流过水冷壁的管壁,在还原性气氛下受热分解,即

FeS₂→FeS+[S]

当水冷壁管子附近有一定浓度的H₂S和SO₂的时候,有如下反应,即

2H₂S+SO₂→2H₂O+3[S]

2)在还原性气氛中,由于缺氧自由硫原子可以存在,当水冷壁管壁温度达到350℃时,会有硫化反应,同时还有硫化亚铁与氧化亚铁的反应,即

Fe+[S]→FeSFeO+H₂S→FeS+H₂O

3)硫化亚铁(FeS)的熔点为1195℃,在温度较低的时候可以稳定存在。在温度比较高的时候,FeS将被氧化成Fe₃O₄,使管壁腐蚀,即

3FeS+5O₂→Fe₃O₄+3SO₂

(3)SO₂和SO₃的生成及腐蚀。

煤中的黄铁矿FeS2和有机硫化合物燃烧时生成SO₂,即

4FeS₂+11O₂→2Fe₂O₃+8SO₂S+O₂→SO₂

由SO₂转化为SO₃的过程有以下几种方式:

1)在高温下,SO₂与烟气中的自由氧原子反应,生成SO₃。而自由氧原子可以由如下三种方式产生:

①氧气在炉膛内的高温条件下分解;

②CO+O₂→CO₂+[O];

③H₂+O₂→H₂O+[O]。

2)催化反应生成SO₃。当高温烟气流过水冷壁积灰层的时候,由于有灰层中的五氧化二钒和氧化铁的催化作用,产生了下列反应,即

V₂O₅+SO₂→V₂O₄+SO₃

2SO₂+O₂+V₂O₄→2VOSO₄

2VOSO₄→V₂O₅+SO₂+SO₃

3)煤中的硫酸盐热解产生SO₃,反应方程如下:

CaSO₄→CaO+SO₃

SO₂和SO₃的存在,除能促使硫酸盐型和硫化物型腐蚀发生外,他们本身也会直接对水冷壁发生腐蚀。三氧化硫气体可以穿过灰层直接与壁面的氧化铁膜反应生成硫酸铁,即

Fe₂O₃+SO₃→Fe(SO₄)₃

硫酸铁与氧化铁的混合物结构疏松,为进一步腐蚀创造了条件。

2.防止高温腐蚀的措施

(1)在水冷壁金属表面喷涂耐腐蚀材料,或采用耐腐蚀金属材料。

(2)采用低氧燃烧技术,降低二氧化硫向三氧化硫的转化率,降低三氧化硫浓度。

(3)合理配风和强化炉内气流的湍流混合过程,避免出现局部还原性气氛,以减少H₂S和硫化物型腐蚀。

(4)加强一次风煤粉气流的调整,尽可能使各燃烧器煤粉流量相等,使燃烧器内横截面上煤粉浓度均匀分布,以保证燃烧器出口气流的煤粉浓度均匀分布。

(5)避免出现水冷壁局部管壁温度过高现象。

(6)采用烟气再循环,可以降低炉膛内火焰温度和烟气中的SO₃浓度,减轻高温腐蚀。

(7)采用贴壁风技术,在水冷壁壁面附近形成氧化气氛的空气保护膜,避免高温腐蚀。

(8)在燃料中加入添加剂,改变煤灰结渣特性。

上一篇:没有了

下一篇:火力发电厂锅炉结构与工作原理解析

<< 返回

有效服务热线

400-877-9098